Keller und Kellerwände

Keller aus Kalksandstein haben sich seit Jahrzehnten bewährt.

Kalksandsteinwände sind hervorragend geeignet als Kelleraußenwand oder Kellerinnenwand. Hohe Tragfähigkeit, Robustheit und wirtschaftliches Arbeiten machen den Kalksandstein für Kellerwände besonders attraktiv.

Bemessung von Kelleraußenwänden

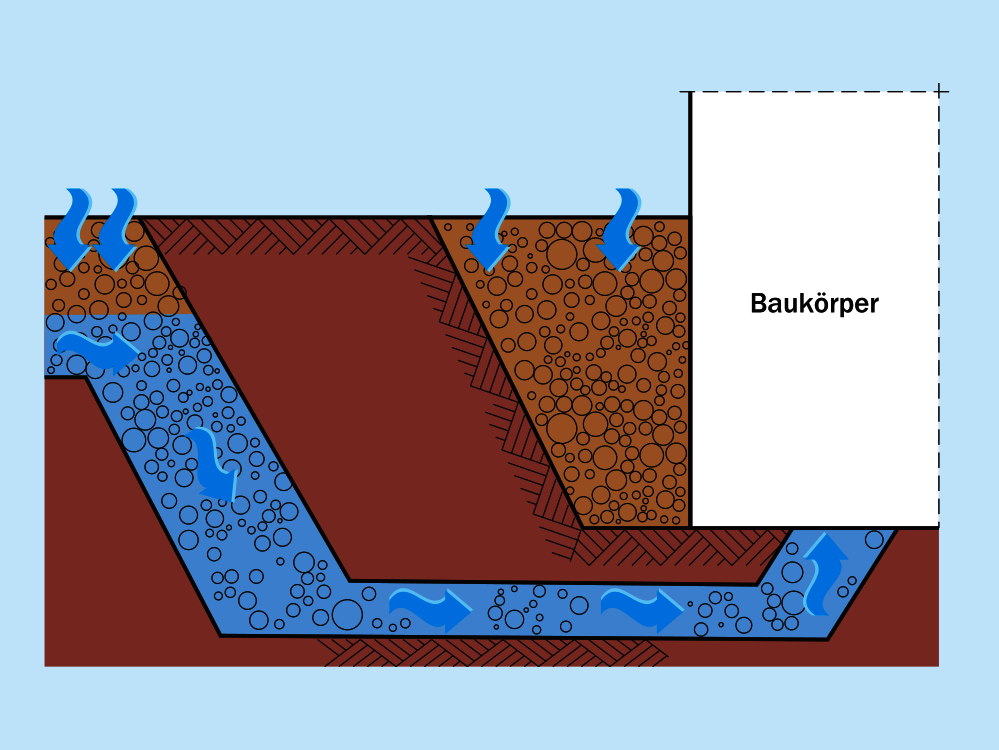

Kellerwände tragen die vertikalen Lasten aus den Geschossdecken und den aufgehenden Wänden über die Fundamente in den Baugrund ab. Durch die Erdanschüttung ergibt sich zusätzlich eine horizontale Beanspruchung der Kelleraußenwände. Eine ungünstige Einwirkungskombination mit hohen Horizontallasten und geringen Vertikallasten tritt z.B. bei Einfamilienhäusern (wenn im Wohnzimmer des Erdgeschosses zur Terrasse hin große Fensterflächen angeordnet sind) oder bei leichten Fertighäusern auf. Ungünstige Verhältnisse entstehen vor allem im Bauzustand, wenn nach dem Betonieren der Geschossdecke bereits mit der Bodenverfüllung des Arbeitsraums begonnen wird.

Aufgrund der vielfach geringen Auflast und der kleinen Biegezugfestigkeit von Mauerwerk senkrecht zur Lagerfuge ist ein einachsiger Lastabtrag über Biegung mit Normalkraft bei Kellerwänden rechnerisch häufig nicht möglich. Das Tragverhalten von erddruckbelasteten Kellerwänden muss daher über eine Bogenwirkung modelliert werden. Zur Ausbildung eines in der Wand liegenden Druckbogens zwischen dem Fundament und der aufliegenden Geschossdecke muss dem Bogenschub eine hinreichende Auflast entgegenwirken. Gerade bei Kellerwänden mit geringen Auflasten und hoher Erdanschüttung kann diese Forderung maßgebend werden.

Das Verfüllen des Erdreiches an die Kelleraußenwand darf erst nach Fertigstellung der Kellerdecke und bei dem durch den Planer vorgegebenen Baufortschritt zur Gewährleistung der minimal erforderlichen Auflast auf die Kellerwand erfolgen. Beim Verfüllen sind Verdichtungsgeräte mit geringer Verdichtungsenergie zu verwenden. Es ist lagenweise zu verdichten oder es sind zusätzliche Abstützungen der Wand für den Bauzustand auszuführen.

Um die zur Sicherstellung der Bogentragwirkung erforderliche Auflast am Wandkopf zu reduzieren, kann z.B. die Dicke der Kellerwand erhöht und somit der Bogenstich vergrößert werden.

Erfolgt der Nachweis der Kellerwand vereinfacht nach DIN EN 1996-3/NA ist sicherzustellen, dass bei der Verfüllung und Verdichtung des Arbeitsraums nur nichtbindiger Boden nach DIN 1054 und nur Rüttelplatten oder Stampfer mit folgenden Eigenschaften nach DIN EN 1996-2/NA zum Einsatz kommen:

- Breite des Verdichtungsgerätes ≤ 50 cm

- Wirktiefe ≤ 35 cm

- Gewicht bis etwa 100 kg bzw. Zentrifugalkräfte bis max. 15 kN

Sind die vorgenannten Bedingungen nicht eingehalten, sind entsprechende Maßnahmen zur Gewährleistung der Standsicherheit während des Einbaus der Verfüllmassen zu ergreifen oder es ist ein gesonderter Nachweis unter Berücksichtigung höherer Verdichtungslasten zur führen. Weiterhin darf die Verfüllung des Arbeitsraums erst dann erfolgen, wenn sichergestellt ist, dass die in den rechnerischen Nachweisen angesetzten Auflasten vorhanden sind.

Zum Schutz der Mauerwerkswände gegen aufsteigende Feuchtigkeit sind waagerechte Abdichtungen unter den Wänden (Querschnittsabdichtungen) erforderlich. Neben den bahnenförmigen Querschnittsabdichtungen mit z.B. Bitumendachbahn R 500 (nach DIN EN 13969 in Verbindung mit DIN SPEC 20000-202) können diese auch durch mineralische Dichtungsschlämmen (nach DIN 18533-3) oder durch Material mit mindestens gleichwertigem Reibungsverhalten hergestellt werden. Beide Abdichtungsarten müssen insbesondere bei Anordnung am Wandfuß die auftretenden Horizontalkräfte aus Erddruckbeanspruchung in der Wand sicher weiterleiten. Bei seitlich höher belasteten Wänden empfiehlt sich aufgrund des guten Haftscherverbundes die Anwendung von Dichtungsschlämmen.

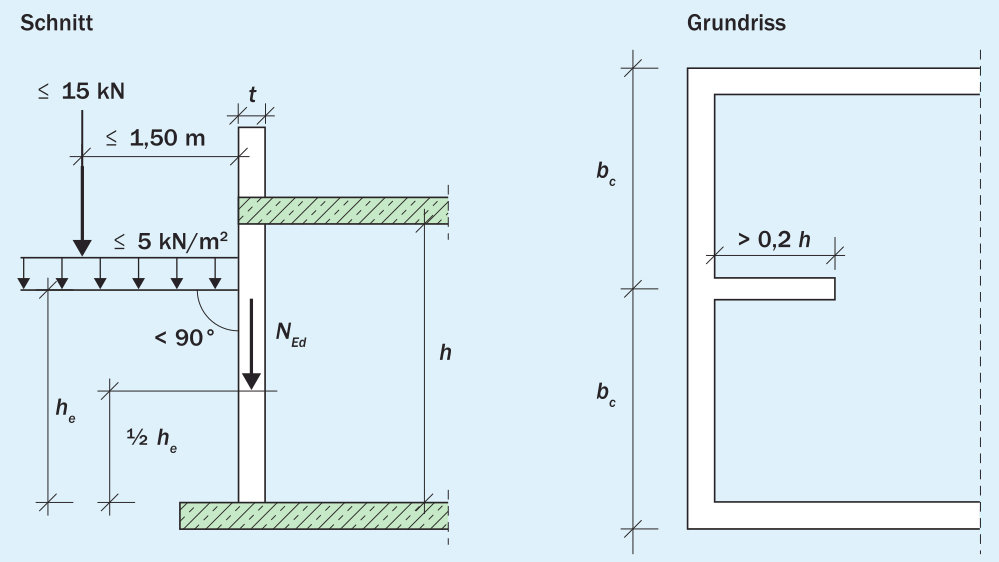

Nach DIN EN 1996-3/NA darf die Bemessung von Kelleraußenwänden unter Erddruck nach einem vereinfachten Verfahren erfolgen wenn nachstehende Randbedingungen eingehalten sind:

- Wanddicke t ≥ 24 cm

- Lichte Höhe der Kellerwand h ≤ 2,60 m

- Die Kellerdecke wirkt als Scheibe und kann die aus dem Erddruck resultierenden Kräfte aufnehmen.

- Im Einflussbereich des Erddrucks auf die Kellerwand beträgt der charakteristische Wert qk der Verkehrslast auf der Geländeoberfläche nicht mehr als 5 kN/m2 und es ist keine Einzellast > 15 kN im Abstand von weniger als 1,5 m zur Wand vorhanden.

- Die Anschütthöhe he darf höchstens 1,15 · h betragen.

- Die Geländeoberfläche steigt nicht an.

- Es darf kein hydrostatischer Druck auf die Wand wirken

- Am Wandfuß ist entweder keine Gleitfläche, z.B. infolge einer Feuchtigkeitssperrschicht, vorhanden oder es sollten konstruktive Maßnahmen ergriffen werden, um die Querkraft aufnehmen zu können (Sperrschichten aus besandeten Bitumendachbahnen R 500 nach DIN EN 13969 in Verbindung mit DIN SPEC 20000-202 oder aus mineralischen Dichtungsschlämmen nach DIN 18533-3 haben einen ausreichenden Reibungsbeiwert und gelten nicht als Gleitflächen).

- Für die Verfüllung und Verdichtung des Arbeitsraums sind die Vorgaben aus DIN EN 1996-2/NA, Anhang E (3) einzuhalten

Abdichtung und Feuchteschutz

Die Abdichtung von Gebäuden ist in den Normen DIN 18531 bis DIN 18535 geregelt. Die einzelnen Teile dieser Normenreihe regeln die Abdichtung verschiedener Gebäudebereiche bzw. Situationen und ersetzen weite Teile der alten Abdichtungsnormen aus der Reihe DIN 18195. Die Abdichtungen von erdberührten Bauteilen, zu denen auch Kellerwände zählen, sind in der Reihe der DIN 18533 geregelt.

Abdichtung erdberührter Bauteile (Kelleraußenwände)

Die Abdichtung erdberührter Mauerwerkswände aus Kalksandstein erfolgt entweder mit flüssigen (z.B. PMBC) oder bahnenförmigen Abdichtungsstoffen. Die Frage welches System, in welcher qualitativen Ausprägung (Schichtdicken, Lagenanzahl, etc.) zur Ausführung kommen kann, hängt von der Stärke der Wassereinwirkung, der Rissneigung des Abdichtungsuntergrunds sowie der Qualität der Raumnutzung ab. Zur Beurteilung und Einstufung dieser Kriterien führt DIN 18533 die folgenden Klassen ein, die nachfolgend genauer beschrieben werden:

- Wassereinwirkungsklassen

- Rissklassen

- Raumnutzungsklassen

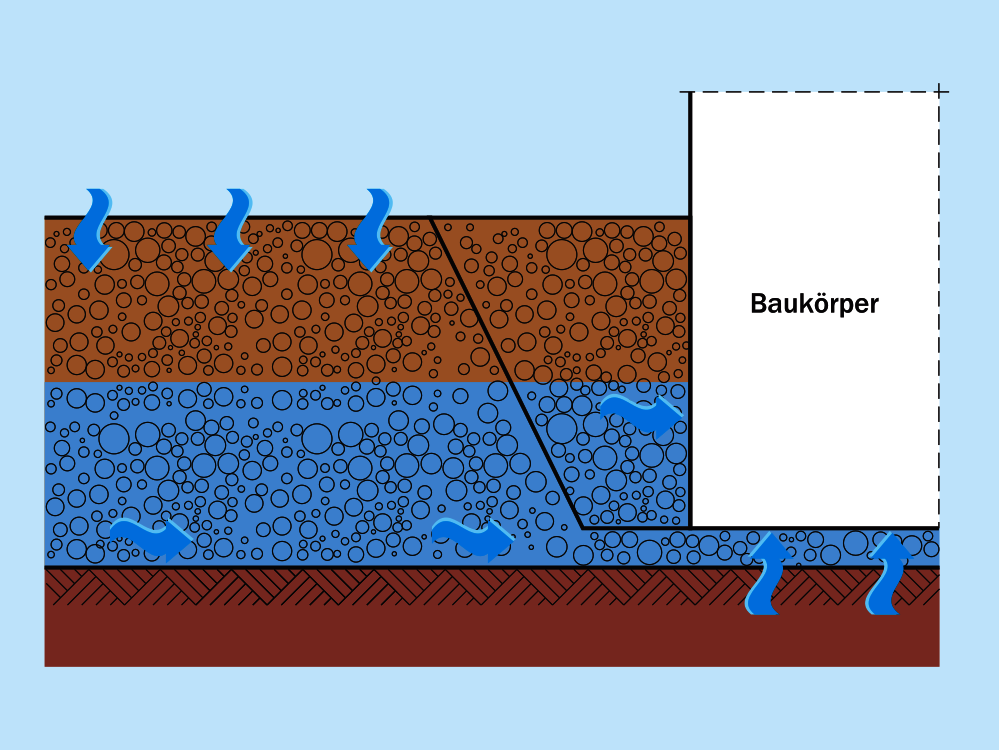

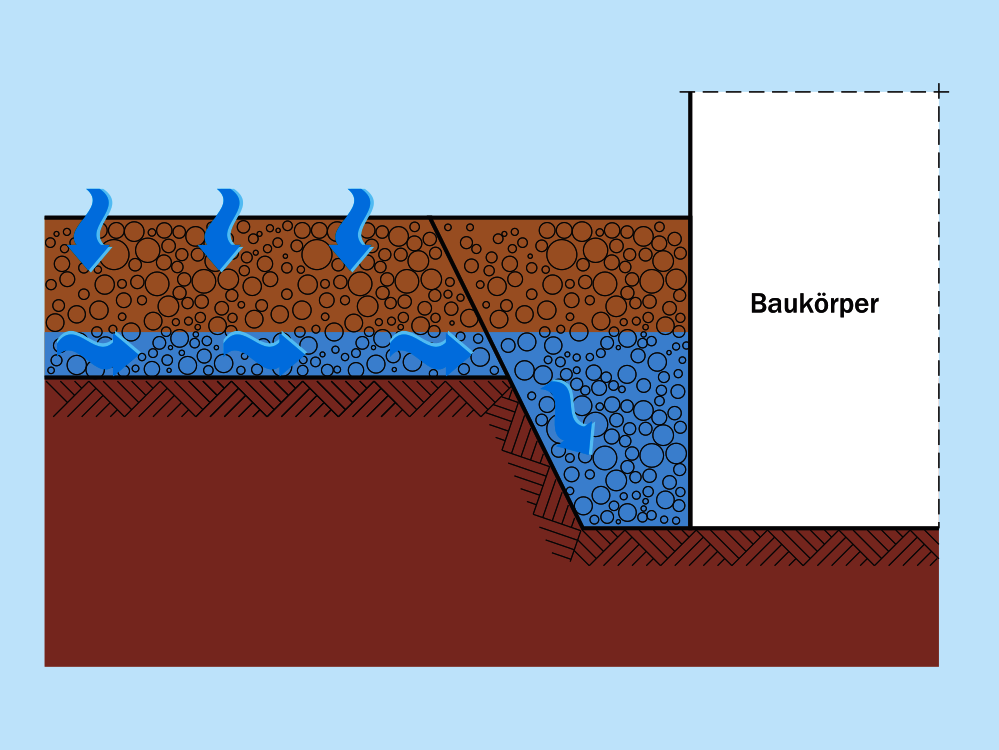

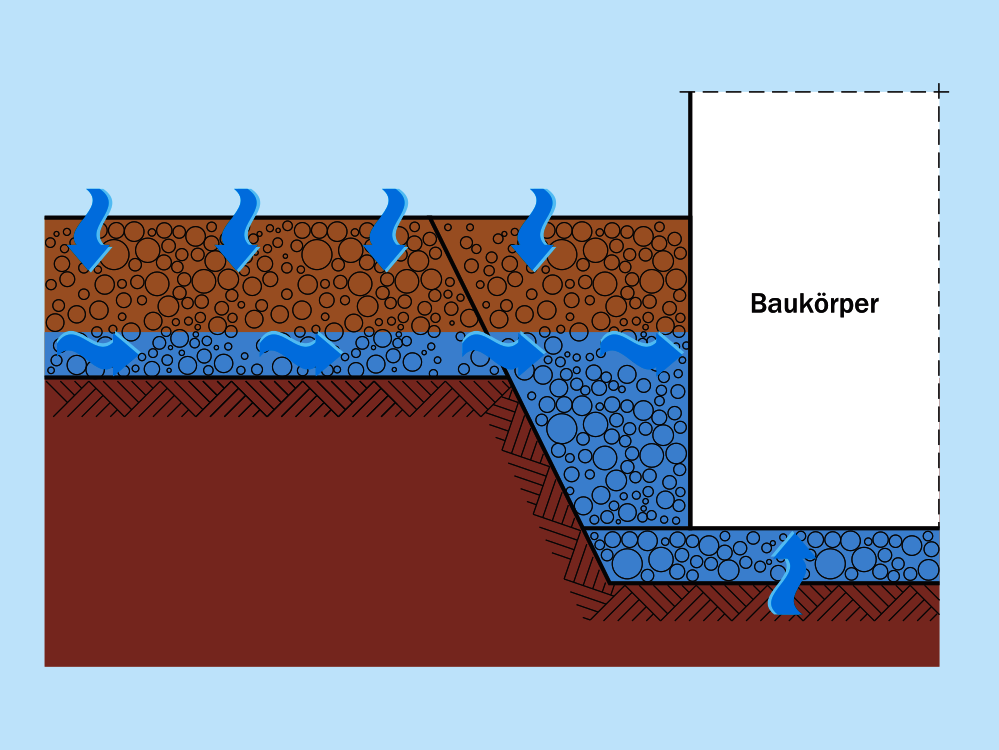

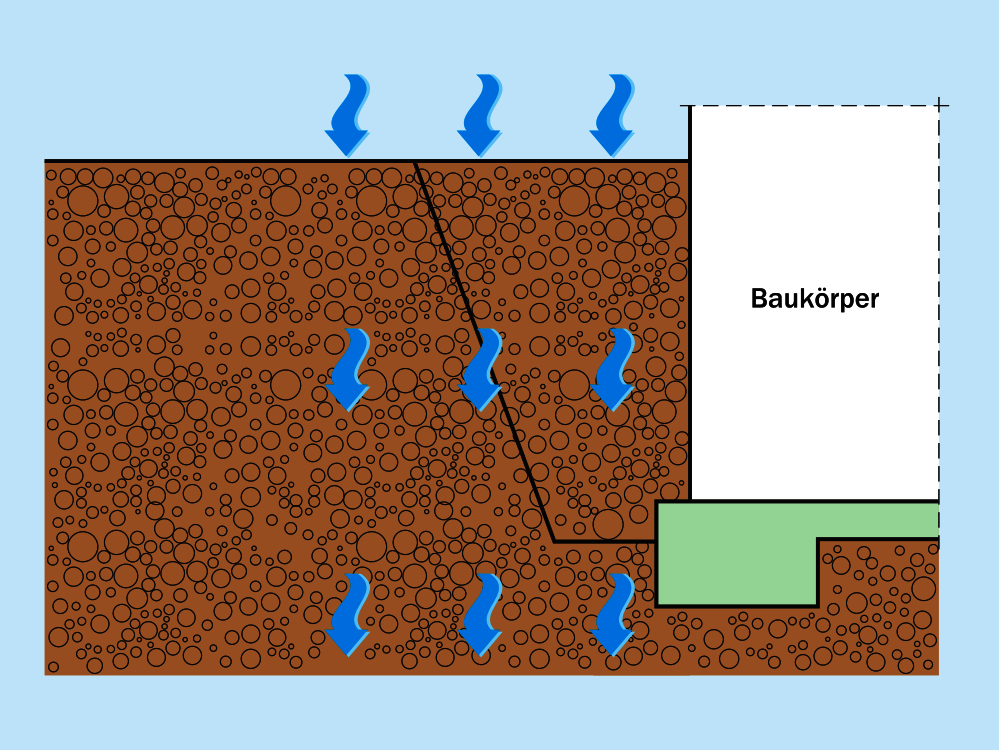

Einwirkung aus Wasser (Wassereinwirkungsklassen)

Zur Auslegung der Bauteile und der Bauwerksabdichtung ist zunächst zu klären, ob mit Druckwasser aus Grund- oder Hochwasser zu rechnen sein wird, ob die erdberührten Bauteile also unter oder über dem Bemessungswasserstand liegen. In Gebieten mit langjährigem Baubestand können die Erfahrungen an der Nachbarbebauung hilfreich sein. Aber auch weitere Informationen zur zukünftigen Entwicklung des Wasserpegels sind notwendig:

- abzusehende Änderungen des Grundwasserflusses durch geplante unterirdische Bauwerke

- geplante Kanalinstandsetzungen oder Neuverlegungen

- ober- oder unterirdische Versickerungseinrichtungen

- Pumpstationen oder andere Faktoren

In der Regel sollte die Klärung dieser Frage einem erfahrenen Geotechniker überlassen werden. Allerdings obliegt die Plausibilitätsprüfung dieses Gutachtens dem Planer, der im Rahmen seines Wissensstandes die Angaben von Fachgutachten überprüfen muss.

Nur bei einfachen Bauaufgaben in Baugebieten mit verlässlich bekannter Situation kann auf die Untersuchung des Baugrunds verzichtet werden. Architekten und Ingenieure sollten sich aber klarmachen, dass Schäden in Folge von unterlassenen Baugrunderkundungen als Planungsmangel gewertet werden können. Dabei müssen sie in der Regel nur dafür sorgen, dass entweder eine Untersuchung durchgeführt wird oder ihre Kunden andernfalls über die möglichen Risiken aufklären (die bis zum Totalschaden reichen können, wenn sich z.B. in einem Teilbereich unter der Gründung eine Torflinse befindet), falls diese nicht bereit sein sollten, die Untersuchungskosten zu tragen.

Folgende Einwirkungsklassen sind grundsätzlich möglich (Auszug):

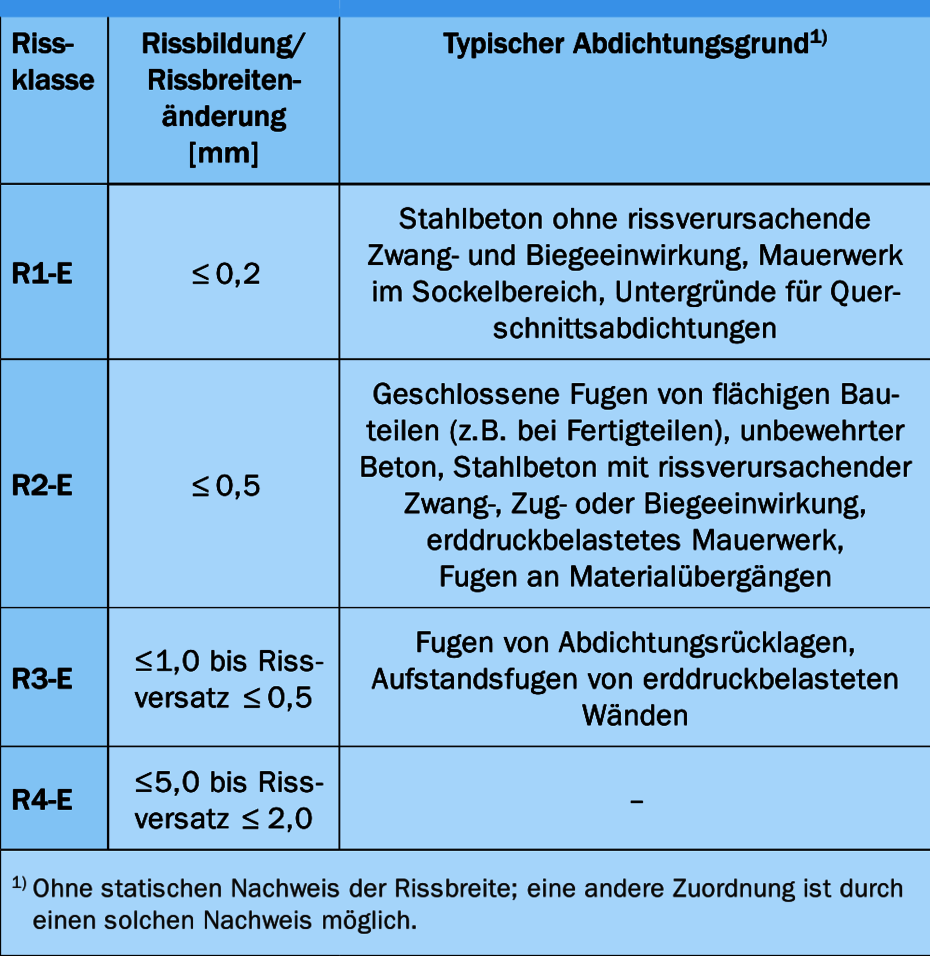

Einwirkung aus dem Abdichtungsuntergrund (Rissklassen)

Neben den Einwirkungen aus Wasser muss laut DIN 18533-1 ebenso die Einwirkung aus dem Abdichtungsgrund beachtet werden. Sie beschreibt die Anforderungen an die Abdichtungsschicht, dass diese zu erwartenden Rissbildungen bzw., wenn bereits Risse vorhanden sind, die zu erwartenden Rissbreitenänderungen des Untergrundes aufnehmen kann und durch die Rissbildungen bzw. Rissbreitenänderungen nicht maßgebend beschädigt wird. In Abhängigkeit typischer Abdichtungsuntergründe sind die Rissklassen laut nachstehender Tabelle definiert.

Raumnutzungsklassen

Die Abdichtungsnorm DIN 18533 unterscheidet nach der Nutzung von Räumen, die von erdberührten Bauteilen umfasst sind. Wenn aber Abdichtungen dicht sind und gegen von außen einwirkendes Wasser schützen, ist ihr Beitrag geleistet: Mehr als eine dichte Abdichtung geht nicht. Folgende Klassen werden definiert:

Raumnutzungsklasse RN1-E

- Räume mit geringer Anforderung an Trockenheit der Raumluft, z.B. offene Werk-, Lagerhallen oder Garagengebäude.

- Auf Abdichtung der Bodenfläche kann verzichtet werden

- Wasser darf aus dem Erdreich (in geringem Umfang und nur gasförmig in Form von Wasserdampf) in die Innenräume gelangen

Raumnutzungsklasse RN2-E

- Abdichtungen müssen vollständig dicht sein

- Wasser im Erdreich darf sich nicht auf Innenräume auswirken

Raumnutzungsklasse RN3-E

- Abdichtungen müssen bereits bei RN2-E vollständig dicht sein

- höhere Anforderungen an Abdichtungsschichten, z.B. bei Museen, Archiven mit hohen Anforderungen an Trockenheit der Raumluft und Zuverlässigkeit der Abdichtung

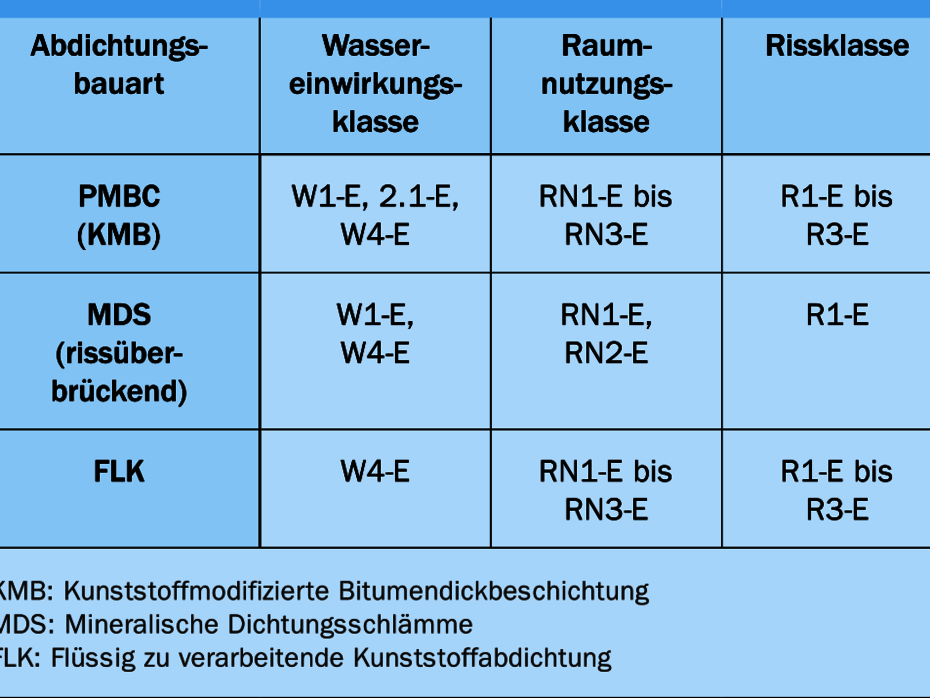

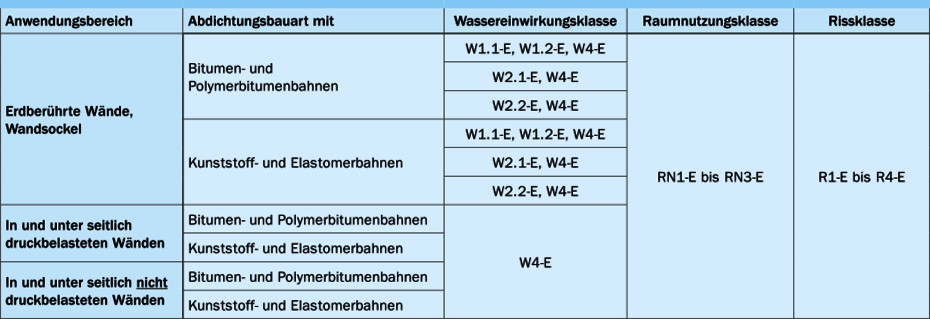

Anwendung flüssiger oder bahnenförmiger Abdichtungsstoffe

Je nach vorliegender Kombination von Wassereinwirkungs-, Raumnutzungs- und Rissklasse, ist der Einsatz eines flüssigen bzw. bahnenförmigen Abdichtungsstoffs erforderlich. Eine Übersicht zeigen die beiden folgenden Tabellen:

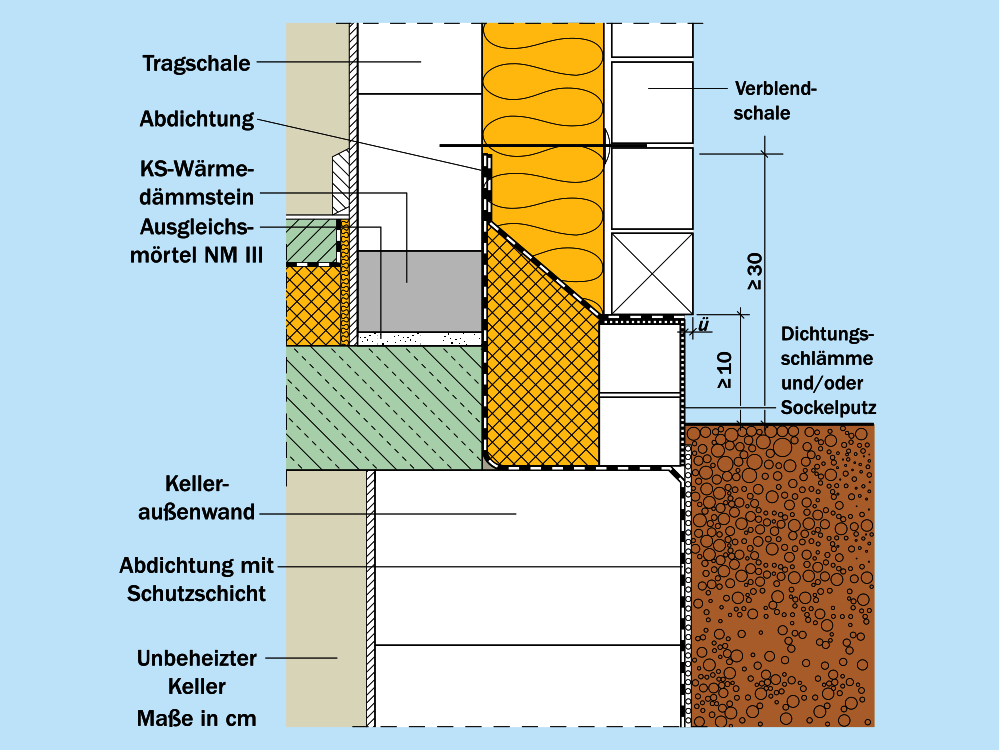

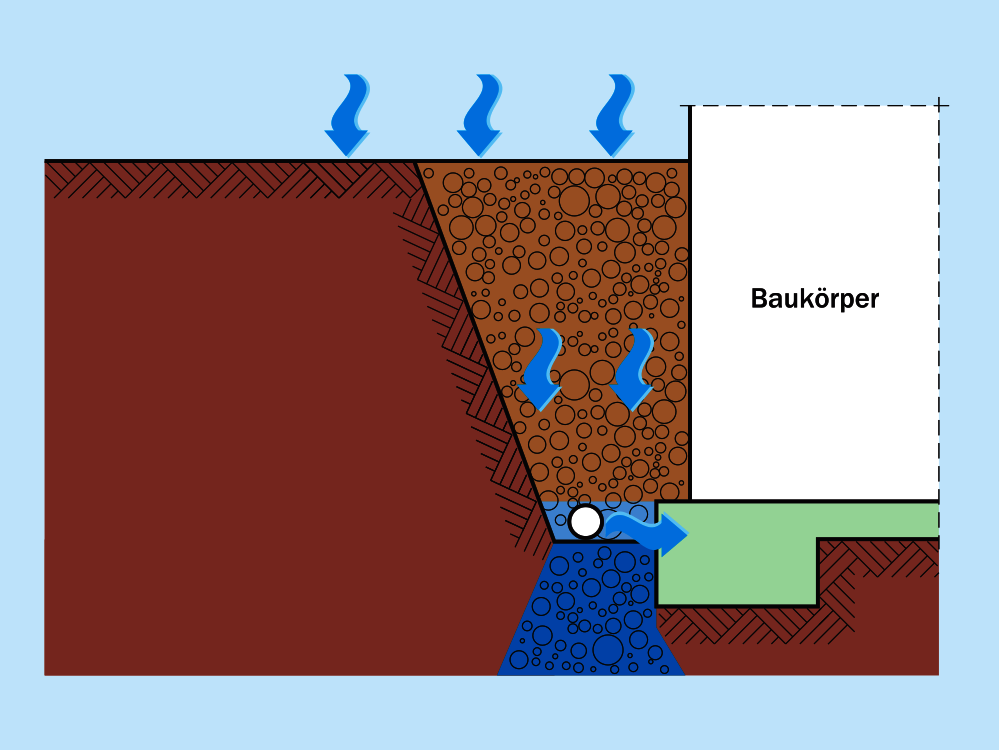

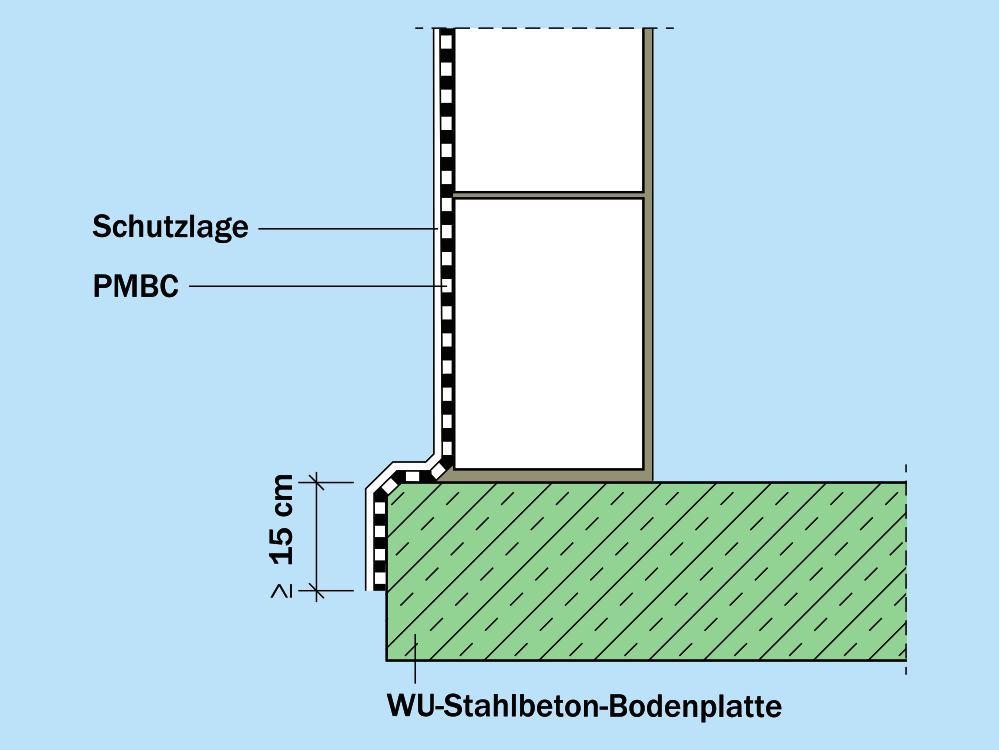

Querschnittsabdichtung am Wandfuß

Bei erdberührten, gemauerten Außenwänden dürfen nach DIN EN 1996-1-1/NA die für die Querschnittsabdichtung besandete Bitumendachbahnen (z.B. R 500 nach DIN EN 13969 in Verbindung mit DIN SPEC 20000-202) oder mineralische Dichtungsschlämme nach DIN 18533-3 ohne weiteren Nachweis verwendet werden.

Bei wasserundurchlässigen Bodenplatten (WU-Betonkonstruktionen) mit geringer Wassereinwirkung der Klasse W1-E genügt es, die Abdichtungsschicht aus PMBC an der Stirnfläche der Bodenplatte nach unten zu führen. Dabei muss die Abdichtungsschicht durchgehend dicht sei. In dieser Klasse ist es nicht zwingend erforderlich, Maßnahmen gegen die Unterläufigkeit der Abdichtung zu ergreifen.

Das Bild zeigt einen adhäsiver Übergang einer Abdichtung aus PMBC auf der Stirnfläche einer Betonbodenplatte. Der Untergrund ist mechanisch abtragend vorzubehandeln.

Er muss ausreichend trocken und nach Systemerfordernis grundiert worden sein. Vor der Verfüllung des Arbeitsraums muss das System durchgetrocknet sein.

Bei Bodenplatten ohne WU-Eigenschaften ist eine Querschnittsabdichtung erforderlich, die auch unter den Innenwänden durchläuft.