Einbruchhemmung

Alle zwei Minuten passiert in Deutschland ein Einbruch. Die Summe der jährlich durch Einbrüche in Wohnungen verursachten Schäden beträgt rund 470 Mio. €. Der durchschnittliche Schaden eines Einbruchs im privaten Bereich beträgt dabei rund 3.250 €.

Neben dem materiellen Schaden stellt jeder Einbruch einen Eingriff in die persönliche Sphäre dar und zieht oft eine starke psychische Belastung nach sich. Das Bedürfnis nach Sicherheit in den eigenen vier Wänden sowie der hohe materielle und persönliche Wert der mobilen Gegenstände (Schmuck, Laptop, Akten etc.) machen daher den Einbruchschutz eines Gebäudes zu einem wichtigen Qualitätskriterium.

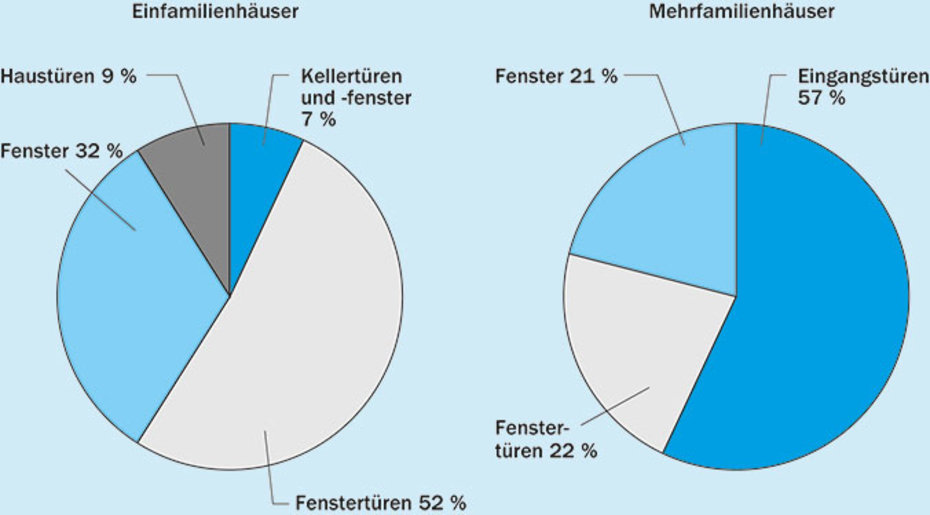

Bei Gewerbetreibenden kann der Schaden eines Einbruchs (Verlust von Daten durch Zerstörung oder Diebstahl ganzer Büroausstattungen inklusive Computer und Servern) den unternehmerischen Ruin bedeuten. Einbrecher haben nur wenige Minuten Zeit, um in das Gebäude zu gelangen. Fenster und Türen sind die bevorzugten Angriffspunkte (Bild 1). Nach fünf Minuten gibt der Einbrecher auf – so lautet das Ergebnis einer wissenschaftlichen Studie von Prof. Dr. Feltes M.A., Lehrstuhl für Kriminologie, Kriminalpolitik und Polizeiwissenschaft an der Ruhr Universität Bochum.

| Hinweis: |

|---|

|

Weitere Informationen zum Thema Einbruchhemmung finden Sie im Kapitel 15 "Spezielle Anwendungsbereiche" im KALKSANDSTEIN Planungshandbuch 7. Auflage. |

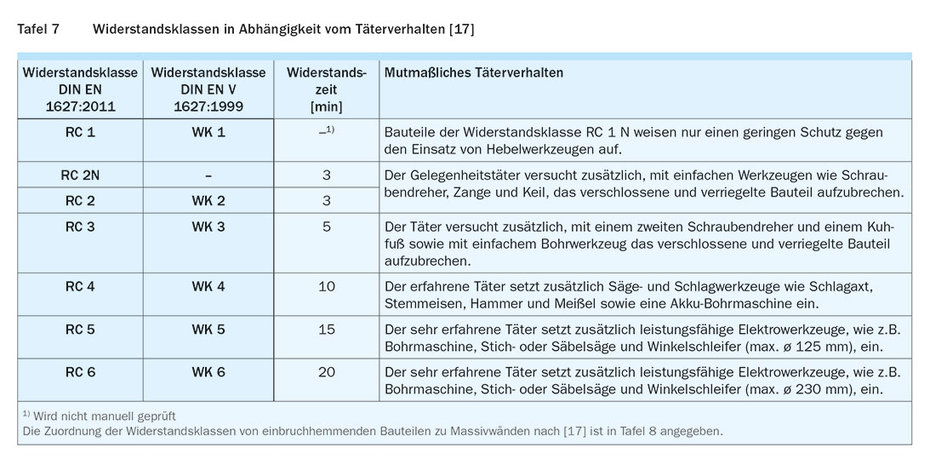

Widerstandsklassen in Abhängigkeit vom Täterverhalten

Anforderungen an die umgebenden Wände einbruchhemmender Bauteile wie Fenster, Türen und Abschlüsse (sowie das zu erwartende Täterverhalten) sind in DIN EN 1627:2011-09 beschrieben.

Gegenüber der Vorgängernorm DIN V 1627:1999 hat sich die Bezeichnung der Widerstandsklassen geändert. Alte Prüfzeugnisse dürfen im Allgemeinen weiter benutzt werden, da im Nationalen Anhang (NA) der Norm eine Korrelationstabelle angegeben ist.

Die Korrelation mit den Widerstandsklassen nach der alten Norm ist weiter unten in der Tafel angegeben.

Die Widerstandsklassen RC 2 und RC 3 sind für den privaten Bereich üblicherweise ausreichend. Dies gilt auch für übliche Gewerbebauten und öffentliche Objekte mit geringem und durchschnittlichem Risiko.

Die untere Tafel dient nur zur groben Orientierung.

Fachkundige Beratung, z.B. durch die Beratungsstelle der örtlichen Polizei, ist unerlässlich. Die Abschätzung des Risikos sollte unter Berücksichtigung von Nutzung und Sachwertinhalt sowie der Lage des Gebäudes (geschützt/ungeschützt) auf eigene Verantwortung erfolgen. Bei hohem Risiko sollten zusätzlich alarmtechnische Meldeanlagen eingesetzt werden. Bei Verwendung einbruchhemmender Elemente der Widerstandsklassen RC 4 bis RC 6 in Flucht- und Rettungswegen ist zu beachten, dass der Werkzeugeinsatz der Feuerwehr erschwert ist bzw. berücksichtigt werden muss. Außensteckdosen, z.B. im Flur einer Wohnung, sollten spannungslos sein, um ihre Benutzung durch Einbrecher zu verhindern.

In der Regel wird dieser in Durchsteckmontage gesetzt, d.h. der Dübel wird durch das zu befestigende Anbauteil hindurch gesteckt und die Schraube von Hand oder mit Hilfe eines Elektroschraubers eingeschraubt, bis der Schraubenkopf auf dem Anbauteil aufliegt.

Beim Eindrehen der Schraube in die Hülse wird der Kunststoff der Dübelhülse verdrängt und gegen die Bohrlochwand gepresst. Der Dübel ist richtig verankert, wenn sich die Dübelhülse nach dem vollständigen Eindrehen der Schraube weder dreht noch ein leichtes Weiterdrehen der Schraube möglich ist. Ein Überdrehen der Schraube ist bei hochwertigen Produkten in der Regel nicht möglich, da in diesem Fall ein sicherer Halt nicht mehr gewährleistet werden kann.

In Vollsteinen werden Zuglasten ausschließlich durch Reibung zwischen Dübelhülse und Bohrlochwand übertragen. In Lochsteinen können Reibungskräfte nur im Bereich der angeschnittenen Stege übertragen werden. Zusätzlich wird ein Teil der aufgebrachten Zuglast durch die mechanische Verzahnung zwischen der Dübelhülse und den durchbohrten Steinstegen übertragen.

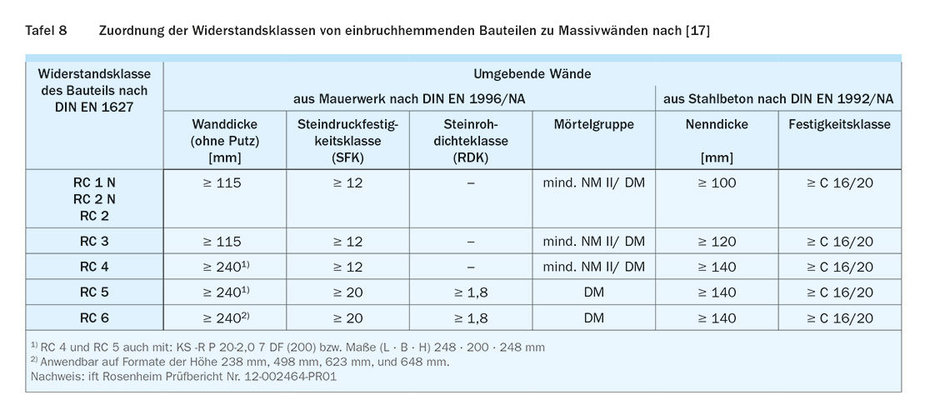

Inhalt ausblendenZuordnung der Widerstandsklassen von einbruchhemmenden Bauteilen zu Massivwänden nach DIN EN 1627:2011-09/NA

Die folgende Tafel zeigt, dass mit üblichen Wandkonstruktionen aus Kalksandstein alle Einbruchwiderstandsklassen realisiert werden können.

Die Einschränkungen hinsichtlich der Steinformate in den Fußnoten 1 und 2 in der oberen Tafel resultieren aus maximal zulässigen Einstiegsöffnungen, die im Rahmen einer Prüfung zur Einstufung eines Bauteils in eine Widerstandsklasse nach einer bestimmten Zeit nicht überschritten werden darf.

Inhalt ausblenden